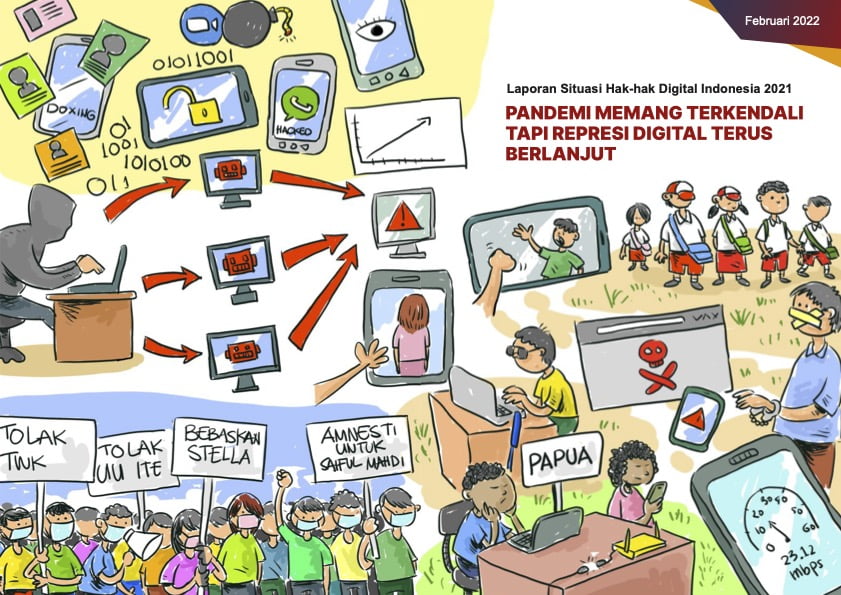

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021 pada Rabu (2/3/2022). Berdasarkan pemantauan dan analisis SAFEnet, situasi hak-hak digital di Indonesia sepanjang 2021 belum membaik. Represi digital masih marak terjadi termasuk pembatasan akses Internet, kriminalisasi terhadap ekspresi warga di media sosial, dan maraknya kekerasan berbasis gender online (KBGO), maupun serangan digital terhadap masyarakat sipil.

“Situasi hak-hak digital di Indonesia masih belum membaik, di tengah pandemi yang mulai terkendali, justru represi digital makin tinggi,” kata Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet dalam peluncuran Laporan tersebut.

Menurut Damar, represi digital itu mencakup tiga aspek dalam hak-hak digital, yaitu hak untuk mengakses Internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital.

Dalam hal akses Internet, misalnya, kecepatan Internet masih paling lambat dibanding negara-negara tetangga. Secara global, Indonesia di urutan ke-76 untuk kecepatan akses Internet menggunakan kabel dan lebih rendah lagi untuk akses dari perangkat bergerak.

Dari sisi konten, menurut Laporan Transparansi Google, pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia merupakan negara dengan jumlah volume permintaan tertinggi penghapusan konten kepada Google yaitu 254,461 konten, bahkan diatas Rusia (205,802). “Hal ini tentu menimbulkan kerentanan bahwa dari banyaknya penghapusan, terdapat konten hak-hak digital warga negara yang terlanggar,” Damar menambahkan.

Bentuk represi lain terhadap akses ini adalah masih banyaknya gangguan akses Internet di Papua. Selama 2021, setidaknya terjadi 12 kali gangguan akses Internet dengan alasan keamanan ataupun teknis. Dari sisi kebijakan dan hukum, Indonesia mencatat rekam buruk karena Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Suara Papua terhadap Pasal 40 UU ITE yang rentan disalahgunakan untuk membatasi akses Internet.

Pada aspek kebebasan berekspresi, Laporan menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap ekspresi warga menggunakan media digital juga terus berlanjut. Sepanjang 2021, setidaknya ada 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban. Jumlah ini menurun hampir separuh dari jumlah korban pada tahun sebelumnya, 84 orang korban. “Sejak UU ITE disahkan pada 2008, baru kali ini aktivis menempati peringkat pertama jumlah korban berdasarkan latar belakang, yakni sebanyak 10 orang atau 26,3% dari total korban,” kata Damar.

Pada aspek rasa aman, tahun 2021 juga masih diwarnai dengan maraknya serangan digital terhadap masyarakat sipil, terutama kelompok kritis, seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM lain. Dua di antaranya adalah peretasan aktivis antikorupsi pada Mei 2021 serta mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2021.

Sepanjang 2021 terdapat setidaknya 193 insiden serangan digital. Jumlah ini naik 38% jika dibandingkan insiden pada tahun sebelumnya, 147 insiden. Puncak serangan terjadi pada September (34 insiden), lebih tinggi dibandingkan rata-rata serangan tiap bulan, sekitar 16 insiden.

“Jika melihat pada latar belakang korban serangan, makin terlihat bahwa serangan digital di Indonesia memang semakin politis,” kata Damar. Hal itu, lanjutnya, terlihat dari tingginya serangan terhadap kelompok kritis, yaitu aktivis, jurnalis dan media, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil yang mencapai 58,95% dari total serangan.

Hak atas rasa aman itu semakin hilang ketika melihat maraknya KBGO. Sepanjang 2021, ada 677 aduan KBGO masuk ke SAFEnet termasuk rujukan dari Komnas Perempuan. Pelaporan datang dari hampir semua provinsi di Indonesia, yaitu 26 provinsi. Laporan paling banyak dari Jawa sebanyak 339 aduan, lalu luar Jawa sebanyak 87 aduan, dari luar negeri sebanyak 2 aduan, dan 249 aduan tidak diketahui.

“Masih terus terjadinya represi digital ini perlu disikapi dengan upaya ekstra dari banyak pihak untuk meningkatkan resiliensi digital dan langkah bersama untuk menghentikan kemunduran demokrasi,” tegas Damar.

Dalam diskusi yang sama, peneliti tata kelola Internet Sherly Haristya mendorong perlunya platform untuk memperluas kolaborasi dalam moderasi konten. Dia mencontohkan dalam kasus konten abu-abu, platform tidak bisa menghapus konten begitu saja jika tidak paham konteks lokal.

“Dengan beragamnya konten abu-abu pada platform, kita perlu berkerja sama. Karena bahkan platform pun tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil yang kredibel dalam menentukan apakah sebuah koten bisa diturunkan atau tidak,” katanya.

Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS yang juga mengalami kriminalisasi pada tahun 2021, menyoroti maraknya kekerasan horisontal di Internet dengan penggunaan pasukan siber (buzzer). “Sekarang juga ada kekerasan horisontal di mana pemerintah merekrut buzzer untuk membuat counter narative terhadap masyarakat sipil dan doxing,” kata Fatia.

Sementara itu, Manajer Kebijakan Publik Meta Indonesia Noudhy Valdryno mengatakan Meta sudah berusaha menciptakan Internet yang aman termasuk dengan melibatkan komunitas dalam menentukan apakah sebuah konten berbahaya atau tidak. Ada tiga cara digunakan Meta, yaitu user generated report (laporan dari pengguna), machine learning dan automatisasi, dan content reviewer.

Salah satu tantangan terbesar saat ini, Valdryno menambahkan, adalah mengatasi misinformasi. Untuk itu, Meta menerapkan tiga strategi, yaitu menghapus konten misinformasi berbahaya, mengurangi penyebarluasan misinformasi, dan memberikan informasi tambahan.

Laporan lengkap bisa diunduh di: bit.ly/laporansafenet2021 (Indonesia) dan https://bit.ly/safenetreport2021 (Inggris).