Wadas tiba-tiba menjadi topik populer di media sosial. Desa di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung menjadi topik populer setelah terjadi penyerbuan oleh polisi ke desa pada 7 Februari lalu. Setidaknya 67 warga ditangkap tanpa alasan jelas.

Penyerbuan polisi bermula dari rencana penambangan batu andesit di alas Wadas seluas 146 hektare. Batu andesit itu akan digunakan sebagai bahan pembangunan Bendungan Bener, salah satu dari Proyek Strategis Nasional. Jarak bendungan ini sekitar 10 km dari Desa Wadas.

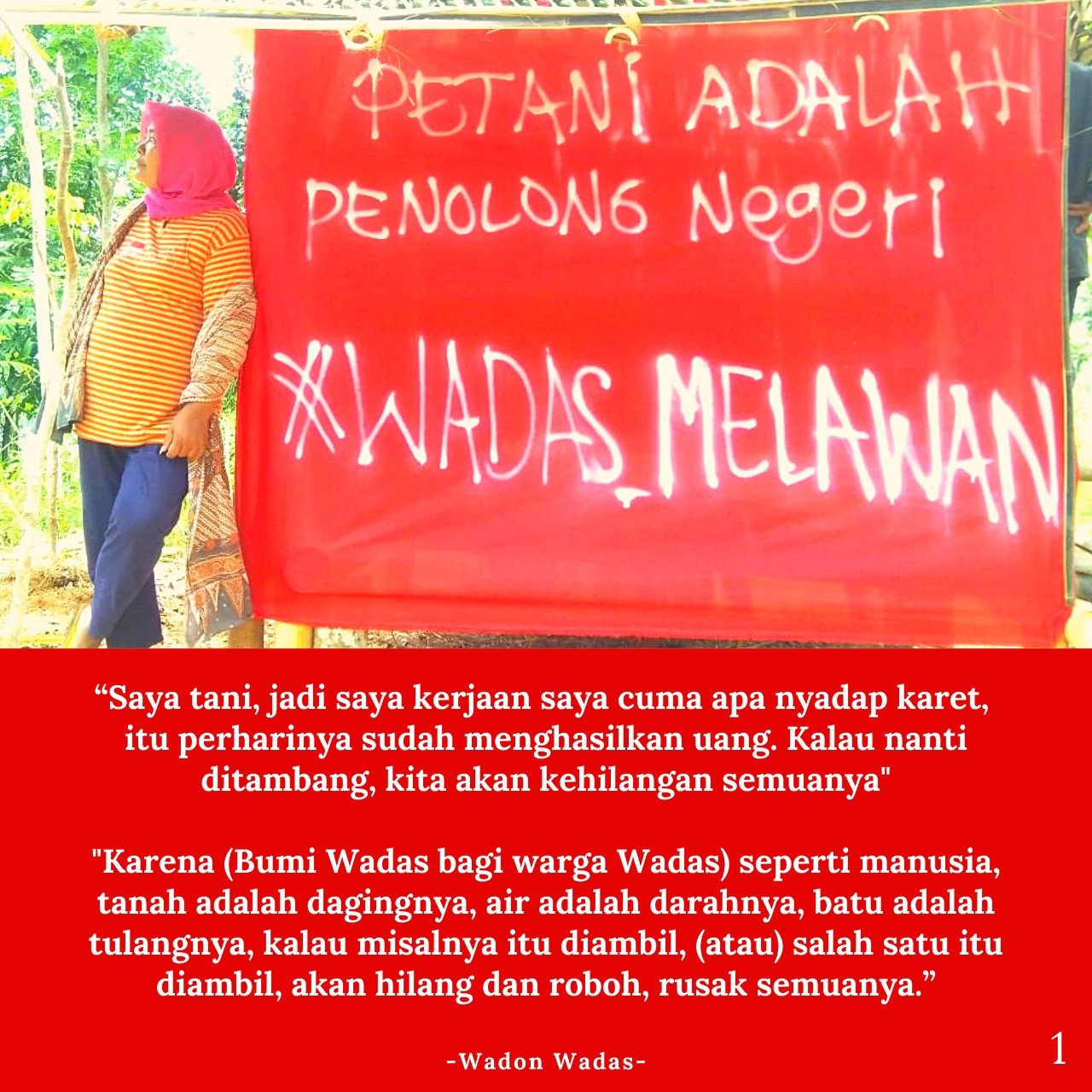

Sejak dibuat pada 2018, sebagian warga Wadas sudah menolak rencana penambangan tersebut. Mereka mendirikan gerakan Wadas Melawan. Media sosial menjadi salah satu alat perjuangan mereka. Sangat khas gerakan zaman kiwari. Media digital menunjukkan peran pentingnya dalam perlawanan, termasuk di Wadas, sebagaimana juga terjadi dalam berbagai gerakan global saat ini, seperti School for Climate Strike, Black Live Matters, dan seterusnya.

Media sosial itulah pula yang mengabarkan bagaimana penyerbuan terjadi kali ini. Akun media sosial Wadas Melawan, terutama Twitter dan Instagram, gencar mengabarkan situasi terakhir di Wadas, terutama ketika terjadi penyerbuan oleh polisi.

Namun, penggunaan media sosial sebagai alat gerakan sosial dan lingkungan itu justru menghadapi represi lain, penindasan hak-hak digital. Begitu pula yang terjadi di Wadas. Penindasan hak-hak digital itu terjadi dari hulu hingga hilir.

Hak digital secara sederhana adalah hak asasi manusia yang berlaku di ranah digital. Hak ini mencakup hak untuk mengakses Internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Di Wadas, Negara menindas hak-hak digital itu secara sangat sistematis.

Pertama-tama dengan memutus akses komunikasi. Ada laporan bahwa akses telepon dan Internet di Wadas sengaja diputus sehari sebelum terjadinya penyerbuan. Akibatnya, warga tidak bisa mengakses, mencari, dan menyebarkan informasi yang mereka perlukan.

Pemadaman akses Internet menjadi tren baru di negara-negara represif. Menurut catatan Koalisi Keep It On, yang memantau pemadaman akses Internet global, pada Januari – Juni 2021 saja sudah terjadi setidaknya 50 kali pemutusan akses Internet di 21 negara.

Pemadaman itu nyaris selalu terkait dengan agenda politik. Di Jammu dan Kashmir, India, pemerintah setempat sudah hampir dua tahun memutus akses Internet dengan alasan bisa mengganggu stabilitas nasional. Alasan sama digunakan Pemerintah Myanmar di Rakhine State terkait situasi etnis Rakhine di negara ini. Hal sama dilakukan militer negara ini ketika melakukan kudeta awal tahun lalu, langsung memutus akses Internet di seluruh negara begitu selesai menangkap pemimpin sipil negaranya.

Pemadaman akses Internet selalu menjadi metode pertama untuk membungkam suara-suara korban yang melawan. Persis yang dilakukan di Wadas. Hal ini karena akses Internet merupakan hak digital paling fundamental. Dengan akses Internet, warga bisa menggunakan hak-hak digital lain seperti berekspresi dan menyatakan pendapat. Namun, sebaliknya, tanpa akses Internet, warga tidak bisa menggunakan hak-hak digital lainnya.

Kedua, setelah akses Internet dibatasi bahkan diputuskan, para warga dan aktivis juga mengalami serangan digital. Bentuknya bermacam-macam, secara teknis dan psikologis.

Secara teknis, serangan tersebut berupa peretasan telepon seluler termasuk terhadap Direktur LBH Yogyakarta. Serangan juga dilakukan kepada akun-akun media sosial LBH Yogyakarta dan gerakan Wadas Melawan.

Serangan tersebut sangat masif. Terjadi di hampir semua media sosial, Twitter, Instagram, dan Whatsapp. Serangannya juga konsisten, terus menerus ada upaya masuk ke akun-akun organisasi maupun individu. Aparat juga menanyakan kepada warga, siapa admin akun-akun Wadas Melawan.

Masifnya serangan digital terhadap aktivis itu tentu menambah daftar panjang penindasan hak-hak digital di Indonesia. Pemantauan kami di SAFEnet menunjukkan, represi digital itu terus bertambah. Pada 2020, jumlah insidennya 140. Tahun lalu jadi 193 insiden.

Serangan terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil juga naik dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu jumlahnya mencapai 58,95 persen, sementara tahun sebelumnya sebanyak 44,90 persen. Artinya, serangan digital memang makin politis. Tujuannya tidak lagi menuntut uang atau imbalan seperti motivasi usang para penyerang, tetapi lebih pada tujuan menakut-nakuti atau memang membungkam suara-suara kritis.

Ketiga, penindasan digital dalam kasus Wadas juga terjadi melalui perang informasi. Akun-akun pemerintah dan para pendukungnya gencar membuat wacana tandingan, menyebar informasi-informasi lain tentang situasi di Wadas.

Dari sisi keberimbangan informasi, ini tentu hal bagus. Publik jadi bisa melihat informasi dari dua sisi. Namun, menjadi masalah kalau kemudian Negara yang diwakili kepolisian kemudian memberikan label hoaks terhadap informasi valid dari warga. Humas Polres Kudus, misalnya, mengunggah twit dengan label HOAX pada twit dari Wadas Melawan perihal penangkapan salah satu warga.

Perang informasi itu makin riuh dengan kehadiran para pendengung propemerintah. Mereka bekerja secara terorganisir, mengunggah informasi dengan narasi membela polisi dan sebaliknya, menyalahkan warga penolak tambang.

Tentu saja ini bukan perang yang seimbang. Negara dengan aparat dan para penjilatnya tentu memiliki senjata jauh lebih kuat dan mumpuni untuk menindas warga yang “hanya” memiliki solidaritas sesama mereka.

Namun, inilah realita dan medan pertempuran baru saat ini. Perjuangan warga tidak hanya secara fisik, tetapi juga berkelindan dengan kekuatan digital. Lalu, di sisi lain, perlawanan digital itu juga harus siap menghadapi bentuk baru represi, penindasan hak-hak digital.

Wadas adalah palagan baru itu. Dan, masyarakat sipil mau tak mau harus membangun kekuatan baru pula. Tidak hanya terus menjaga solidaritas, tetapi juga membagi kapasitas untuk melawan penindasan digital itu.