Di bulan Februari 2021, masyarakat Indonesia ramai membicarakan revisi UU ITE. Mirip seperti 5 tahun sebelumnya, muncul lagi pro-kontra terkait rencana revisi UU ITE. Namun sebenarnya ada banyak perbedaan. Akankah revisi UU ITE yang didambakan warga terjadi atau berakhir seperti Revisi UU ITE 2016?

Perbedaan mencolok tentang revisi UU ITE kali ini adalah siapa pengusulnya. Berbeda dengan revisi 2016 yang didorong oleh kelompok masyarakat sipil, usul revisi UU ITE 2021 bermula dari pidato Presiden RI Joko Widodo di depan Ombudsman RI (8/2/2021). “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi,” demikian ajakan Presiden Jokowi. Banyak yang mengaitkan pidato yang disampaikan ini sebagai respon atas anjloknya indeks demokrasi menurut laporan The Economist Intelligent Unit tahun 2020. Ada juga yang menilai ajakan ini sekedar lips service bila tidak diikuti dengan perbaikan regulasi yang menghambat kritik, seperti Undang-undang ITE.

Seminggu kemudian, dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri (15/2/2021) Presiden Jokowi meminta ada penataan konten daring, kepolisian harus selektif dalam menindaklanjuti aduan kasus, dan pembuatan pedoman interpretasi Undang-undang ITE Kemudian ia melanjutkan dengan pernyataan, “Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini!”

Ruang Gerak Warga Menyempit

Selain indeks demokrasi yang anjlok, situasi di 2021 dinilai oleh banyak pengamat jauh lebih buruk dari 2016. Laporan Freedom House 2020 mencatat bahwa skor Indonesia kembali turun menjadi 61 dan Indonesia terus berjuang dengan tantangan termasuk korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, ketegangan separatis di wilayah Papua, dan penggunaan politik yang dipolitisasi, problem hukum pencemaran nama baik dan penistaan agama.

Menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil tampak dari banyaknya penangkapan dan kekerasan terhadap para penolak kebijakan pemerintah seperti UU Revisi KPK dan UU Cipta Kerja, beroperasinya buzzer (pendengung) untuk mengganggu dan paid-influencer untuk “mengendorse” kebijakan pemerintah yang kontroversial, serta meningkatnya insiden serangan digital terhadap aktivis yang bersuara vokal, membuat Larry Diamond dalam “Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes” (2020), menilai Indonesia termasuk dalam kategori negara “demokrasi illiberal” sama seperti Meksiko, Kolumbia, dan Thailand (sebelum kudeta 2014). Negara-negara dalam kategori ini berisiko menjadi otoriter dan bahkan rentan terhadap kegagalan demokrasi.

Perbedaan lain dari kondisi 2016 adalah lonjakan jumlah warganet yang dihukum dengan UU ITE. Norma pada pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, norma pada pasal 28 ayat (2) tentang berita bohong atau informasi yang membuat rasa permusuhan dan kebencian terhadap suku, agama ras dan antargolongan, dan norma pasal pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan merupakan tiga pasal yang paling banyak terjadi.

Dari data kasus 2008-2020 yang dikumpulkan Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet menunjukkan aktivis, jurnalis, akademisi kini menjadi pihak yang lebih sering dilaporkan, meskipun mayoritas yang dilaporkan masih warga kebanyakan. 70% dari para pelapor UU ITE adalah kalangan pejabat publik (38%), kalangan profesi (27%) dan kalangan pengusaha (5%), sedang sisanya adalah sesama warga (29%) dan tidak jelas latarnya (1%).

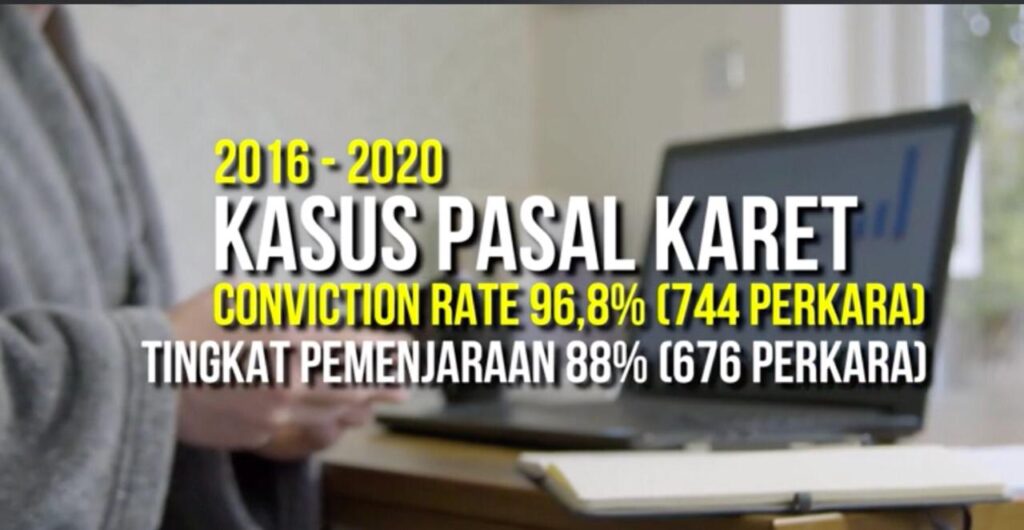

Dari pemantauan kasus-kasus UU ITE di lembaga peradilan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan dari tahun 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal bermasalah UU ITE. Bila sebelumnya kebanyakan kasus diputus dengan pidana percobaan ringan, pasca revisi UU ITE 2016 kasus-kasus UU ITE justru menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara).

Revisi UU ITE 2016 telah gagal membendung kriminalisasi dan mencegah ketidakadilan. Fakta memerlihatkan bahwa sekalipun ancaman pidana telah diturunkan menjadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah dan disertai penjelasan pada pasal 27 ayat 3 UU ITE harus mengikutsertakan pasal 310-311 KUHP agar tidak terjadi penafsiran keliru atas pasal defamasi, ternyata regulasi ini tetap gagal dalam melindungi orang yang seharusnya dilindungi, seperti perempuan korban KBGO, whistleblower kasus korupsi, akademisi dan jurnalis. Belum lagi bila kita menyoroti sejumlah pasal baru yang rentan disalahgunakan. Masih ingat saat PTUN Jakarta pada 3 Juni 2020 memutuskan Kemkominfo dan Presiden melanggar aturan hukum saat melakukan pemadaman internet dengan dasar pasal 40 ayat 2a dan ayat 2b UU ITE? Hal-hal ini cukup menjadi alasan mengapa revisi UU ITE perlu dilakukan.

Momentum Revisi Total

Peluang Revisi UU ITE ini perlu dimaknai sebagai kesempatan merevisi total UU ITE dari 9 pasal bermasalah. Saya khawatir kesibukan pembuatan pedoman interpretasi UU ITE hanya mengulang kesalahan yang sama seperti saat Revisi UU ITE 2016.

Sembilan pasal bermasalah ini terbagi atas tiga cluster. Cluster kejahatan siber di pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, pasal 27 ayat (3) tentang defamasi, pasal 28 ayat.(2) tentang permusuhan dan kebencian, pasal 27 ayat (4) dan pasal 29 tentang ancaman. Selain rumusan pasal yang tidak rigid akan menimbulkan multi-tafsir, pasal-pasal ini juga memiliki problem yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, pasal-pasal di cluster ini sebaiknya dihapuskan. Sekalipun dihapuskan, tindak pidana di ranah siber masih dapat dihukum dengan regulasi dan aturan hukum yang telah berlaku seperti KUHP, UU Pornografi, UU Perfilman, UU Penghapusan Diskriminasi, sesuai dengan arahan PBB.

Yang perlu direvisi berikutnya adalah cluster ancaman pidana, yaitu pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana pasal 27 sampai 29 UU ITE. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen. Selain itu, pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

Cluster ketiga adalah pasal-pasal yang rentang disalahgunakan. Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga. Sedang pasal 40 ayat (2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses tanpa pengawasan.

Tanpa melakukan revisi menyeluruh, sulit membayangkan UU ITE akan membaik. Sebaiknya tidak perlu mengulur waktu, pemerintah lekas saja memasukkan Revisi UU ITE ke dalam prioritas Prolegnas ke DPR. Jangan sampai masyarakat kecewa untuk kedua kali. []

—

Tulisan ini telah dimuat di Kumparan+