Keriuhan demonstrasi menolak pengesahan Undan-Undang Cipta Kerja turut terasa di dunia maya. Maraknya penolakan dengan tanda pagar (tagar) #TolakOmnibusLaw dan #TolakUUCiptaKerja menjadikan tagar itu sebagai trending topic internasional. Namun, pada saat yang sama, serangan digital terhadap aktivis dan mahasiswa pun marak terjadi.

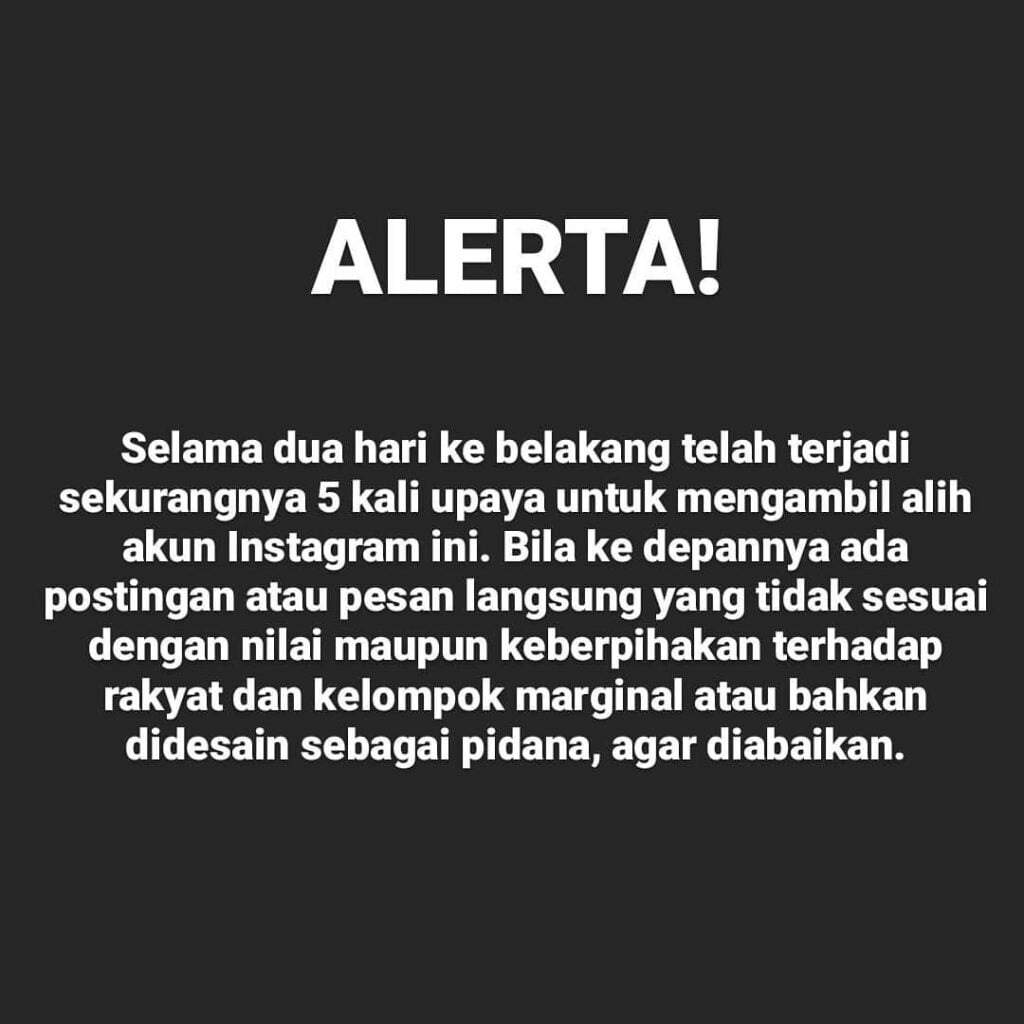

Berdasarkan pemantauan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) hingga 20 Oktober 2020 saja terjadi setidaknya 16 insiden serangan digital dengan target aktivis, buruh, dan mahasiswa. Bentuk serangan-serangan digital itu berupa peretasan akun Instagram, pengambilalihan nomor WhatsApp, percobaan masuk Twitter, peretasan atau penggantian wajah (deface) website, doxing, serta ancaman melalui WhatsApp dan Instagram.

Salah satu contoh serangan digital itu terjadi pada aktivis buruh Mirah Sumirat. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) itu kehilangan kendali nomor telepon seluler dan WhatsApp-nya sehari menjelang aksi besar 8 Oktober 2020. Dia mengumumkan insiden itu melalui akun Twitternya. Serangan lain terjadi pada mahasiswa dengan metode yang sama, pengambilalihan nomor WhatsApp.

Dibandingkan enam bulan sebelumnya, jumlah serangan selama Oktober yang bahkan belum selesai ini naik dua kali lipat. Sebelumnya pemantauan SAFEnet pada periode April hingga September 2020 mencatat insiden serangan terjadi sebanyak 49 kali. Artinya, rata-rata terjadi sekitar 8 kali serangan dalam sebulan. Bentuk serangan digital paling banyak adalah peretasan (76%) diikuti impersonasi (5%), doksing (5%), percobaan masuk (5%), dan lain-lain. Serangan terjadi hampir pada semua platform yaitu WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook.

Makin Politis

Meningkatnya serangan digital saat ini menunjukkan bahwa kian hari, teknologi informasi kian berkelindan dengan isu politik. Teknologi informasi yang di satu sisi adalah alat untuk mendorong perubahan, terutama oleh masyarakat sipil, kini justru menjadi media untuk merepresi aktivisme oleh pelaku yang diduga disponsori oleh negara.

Hipotesis itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, momentum serangan selalu terkait erat dengan isu politik. Serangan digital cenderung meningkat ketika ada isu politik yang hangat, terutama di tingkat nasional. Selain kontroversi UU Cipta Kerja pada Oktober ini, serangan serupa juga cenderung meningkat pada Juni dan Agustus-September 2020 lalu. Selama Juni 2020, serangan digital yang terpantau terjadi sebanyak 11 kali. Adapun pada Agustus terdapat 9 insiden dan September ada 10 insiden.

Ada isu hangat apa di dua bulan tersebut? Pada Juni 2020 sedang gencar kampanye Black Lives Matter (BLM) sebagai respon terhadap penganiayaan polisi Amerika Serikat kepada orang kulit hitam George Floyd. Diskriminasi rasial ini memunculkan solidaritas baik daring mapung luring di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kampanye menolak diskriminasi rasial terhadap orang Papua melalui tagar #PapuanLivesMatter menghasi dunia maya Indonesia selama bulan tersebut.

Pada Agustus – September 2020, serangan digital juga marak kembali setelah munculnya kontroversi terkait temuan obat COVID-19 oleh Universitas Airlangga Surabaya, TNI AD, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Temuan yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah medis dan sains ini dikritik beberapa epidemiolog, aktivis kesehatan masyarakat, maupun media.

Para pengkritik inilah yang kemudian menjadi korban serangan digital sekaligus menjadi indikator kedua bahwa serangan-serangan digital saat ini semakin bertujuan politis. Dari hasil pemantauan hingga Oktober ini, korban paling banyak terjadi di kalangan aktivis dan jurnalis. Sebanyak 23 aktivis mengalami serangan digital dalam kurun waktu tujuh bulan, April – Oktober 2020. Adapun jurnalis sebanyak 14 orang dan mahasiswa 9 orang.

Aktivis di Papua mengalami serangan paling beragam, mulai dari penyadapan telepon, pemutusan akses Internet, hingga doksing. Sebagian besar terkait dengan isu diskriminasi terhadap orang Papua. Adapun media daring yang mengalami serangan di antaranya ada Tempo, Tirto, dan Kompas berupa penggantian tampilan depan dan penghapusan artikel. Ketiganya menjadi sasaran serangan digital setelah menulis kontroversi penemuan obat COVID-19 oleh TNI AD, BIN dan Unair Surabaya pada Agustus lalu.

Korban serangan lain terkait isu penanganan COVID-19 adalah Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia yang selama ini gencar mengkritik pemerintah melalui akun Twitter. Akun Twitter Pandu Riono diserang sehingga tidak bisa diakses hingga saat ini dan dia pun membuat akun baru. Serangan serupa juga terjadi pada akun Twitter Ainun Nadjib, penggagas gerakan KawalCOVID19, meskipun tidak berhasil karena target serangan sudah menerapkan sejumlah mitigasi pada akun media sosialnya.

Indikator ketiga adalah diamnya negara ketika serangan digital makin marak. Situasi makin buruk karena DPR justru menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang sudah ditunggu banyak pihak. DPR dikabarkan baru akan menyelesaikan perdebatan terkait RUU ini pada November nanti.

Daftar korban dari kalangan kelompok kritis dan berisiko tinggi bisa bertambah panjang karena hingga saat ini kontroversi terkait isu Papua, penanganan COVID-19, dan UU Cipta Kerja masih terjadi selain juga isu-isu “abadi” lain seperti sengketa lingkungan, peminggiran masyarakat adat, serta perjuangan lesbian, gay, biseksual, transeksual, dan queer (LGBTQ). Perjuangan oleh kelompok berisiko tinggi melalui teknologi informasi akan kian berat seiring kian canggih dan masifnya serangan digital oleh para aktor yang pasti memiliki kemampuan dan kekuasaan lebih untuk melakukan serangan digital.

Oleh karena itu, sudah saatnya kelompok berisiko tinggi dan pembela hak asasi manusia (HAM) lainnya menjadikan isu keamanan digital sebagai bagian penting dalam advokasi. Peningkatan kapasitas, termasuk kesadaran (awareness) dan keterampilan (skill), dalam keamanan digital di kalangan masyarakat sipil sudah menjadi kebutuhan mendesak. Agar mereka tak mampu menggunakan teknologi informasi sebagai alat advokasi, tetapi juga melindungi kekuatan itu.

Keterangan: versi bahasa Inggris artikel ini diterbitkan The Jakarta Post pada 26 Oktober 2020.